EPISODE 4

儀礼を守ってシシを狩る! 椎葉村に伝承される犬猟とは?

[本記事について]

犬と共に狩猟する文化について特集した記事です。文中には、動物の狩猟や怪我をする犬の記載がございますが、椎葉村の昔からの伝統をお伝えする目的で掲載しております。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

椎葉村に110年以上前から伝わる

「後狩詞記」にも記された狩猟とは

軒先に吊るされた白く大きな物体。全長150cmはあるだろうか。時おり吹く風に揺られる“それ”の正体が分かった時、思わずアッと声が出た。これは、シカの骨だ。よく見ると、ところどころに乾いた肉が残っている。

ここは、尾前一日出(おまえ・かずひで)さんが営む設計会社。一級建築士であり、猟師でもある一日出さんにお願いして、椎葉村の狩猟について話を聞かせてもらえることになったのだ。

一日出さんは父・善則さんから狩猟のいろはを学んだ。善則さんは、柳田国男の「後狩詞記(のちのかりことばのき)」に記された九州山間部の狩猟儀礼を、伝承してきた猟師として全国的に知られている。「後狩詞記」が発刊されたのは1909年。つまり、110年以上前から伝わる狩猟儀礼を、一日出さんは父から受け継いだことになる。

現在、椎葉村で狩猟免許を持つ人は約100名。平均年齢は65歳で、罠猟をする者は少なく、ほとんどが鉄砲猟を行う。そのうち儀礼を厳格に守って狩猟を行なっているのは一日出さんただ一人とされる。軒先のシカの骨も狩猟で得られたもの。肉を取った後は野外に吊るし、骨に残った身を野鳥におすそ分けしているそうだ。

椎葉村では狩猟をシシ狩りと呼ぶ。シシは獲物のことで、現在では主にイノシシとシカを指す。シシ狩りの儀礼とは、狩猟に際して山の神への敬意と感謝をあらわす儀式をおこなうしきたりのこと。

しきたりは多岐にわたり、山の神の祀り方、唱え言葉、獲物の解体の仕方まで細かく定められている。栂尾(つがお)地区にはシシの慰霊や解体の作法が細かく書写された1787年の書物が残る。「鶴富屋敷」そばにある「椎葉民俗芸能博物館」には、不土野(ふどの)地区に伝わる玄関先にシシを吊るす小正月のならわし・シシツリのはく製展示がある。

5頭の椎葉犬とともに山の奥へ

犬がシシを追い、息の根を止める

椎葉村の狩猟の大きな特徴は、犬猟であること。犬猟とは、その名の通り犬を使った狩猟方法のことで、犬がシシを追い、息の根を止める。近年は獲物を犬に追いかけさせる“セコ”と、獲物が出てくるのを待って鉄砲で撃つ“マブシ”の二役に猟師が分かれて行うグループ狩りが主流だが、尾向(おむかい)地区では昔ながらの単独狩りが残っている。

一日出さんが行うのも単独狩り。自分一人、もしくは兄弟で山の奥へ入る。猟犬は5頭、ともに行く。代々椎葉村で飼われてきた“椎葉犬”と呼ばれる犬種で、脚が太く、尾が長い。

一日出「ほら、ちょうどそこにいますよ。マル!」

駐車場の日だまりに大きな体を横たわらせている犬が一日出さんの声に反応してちらりとこちらに目をやり、そして気怠そうに再び目を瞑る。

この子がイノシシやシカと闘うなんて、にわかには想像ができないのだが…。

シシを授けてもらったことへの感謝と

また獲れるようにとの願いを込めて

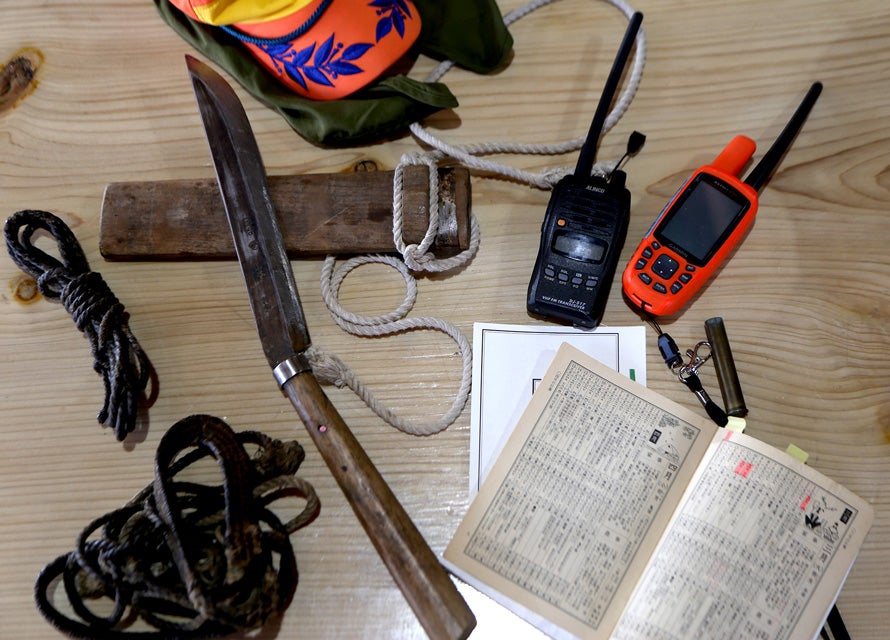

一日出「犬たちはシシの気配を追って山を駆けめぐり、獲物を見つけると囲んで吠えたてます。僕はその声をたよりに、犬の首輪に付けたGPSで場所を把握しながら鉄砲を手に現場に向かうんです。」

犬たちはシシを前にすると目の色を変えて立ち向かい、たとえシシに食いつかれて自分の内臓が出ても追い続ける。その果てに命を落とす犬もいるという。改めてマルを見ると、体のあちこちに激闘の痕跡が残っている。

一日出「僕が鉄砲を撃つのはシシに反撃されて犬が危険な状況になっている時か、自分が犬より先にシシと遭遇してしまった時だけ。95%以上の確率で犬が仕留めるから、ほとんど撃つことはないですよ。犬から分け前をもらうんです。」

仕留めたシシは現場で解体する。椎葉村で山差しと呼ばれる刃物をまずシシに当て、唱え言葉を口にする。それから尻尾を落とす。腹を割き、取り出した内臓を少し切り取り、東と西の方角に投げ上げて山の神に捧げ、再び唱え言葉を述べる。

そして、心臓、肝臓、肺を七つに切り分け串に刺し、御神酒とともに、山の神様の祠(ほこら)とコウザキドノを表す小さな三角形の石に供える。コウザキドノとは、代々の猟犬の霊であり、山の神の遣いだ。

最後に、シシを授けてもらったことへの感謝と、また獲れるようにとの願いを込めて唱え言葉を述べる。

——————山の神、コウザキドノにコリュウシノマツリテを差し上げます。 また獲れますように——————

シシは山の神からの授けものであり、猟は山の神の遣いの力を借りて行うものだとの考え方だ。コリュウシノマツリテとは、供えた内臓を指す。

狩猟は生きものの命を絶つ行為

だから神を祀り、儀礼を守る

解体したシシはカニイロと呼ぶ麻のロープでしきたりに従った方法で縛り、背負って山を下りる。父親の善則さんから受け継いだというそのカニイロは70年分の獲物の血液が染み込み、蝋(ろう)のように固まって鈍く黒光りしている。

持ち帰ったシシを捌いていると、近所の仲間たちが野菜や酒を持って集まり、宴会が始まるという。獲物は皆で分け合って食べる。焼いて、煮て、炊いて。

イノシシが獲れた日の〆は、骨を炊いた濃厚なだしを使った米と稗(ひえ)の雑炊。尾向地区ではこの雑炊を「ひえずーしー」ならぬ「シシずーしー」と呼ぶ。

椎葉村特有の狩猟の決まりごとに、サカメグリというものがある。サカメグリとは、禁猟の定めである。暦法の十干十二支(じっかんじゅうにし)に従って甲(きのえ)・乙(きのと)の方角は猟に入ることが禁じられている。12日間ごとに暦の進み方とは逆に禁猟の方角がめぐっていくことからサカメグリと呼ぶらしい。

たとえシシがそこに見えていようとも、禁猟の方角には入らない。犬が入ろうとすれば繋ぎ止める。だから、追われたシシはその方角に逃げ込めば生き延びることができる。獲り過ぎを防ぎ、生態系を守るための仕組みだとも考えられる。

一日出「猟には自然界との約束事がある。シシに執着してはいけないというのもその一つ。神様の授けものだから、欲張ってはいけないんです。」

狩猟とは、生きものの命を絶つ行為。だから神を祀り、儀礼を守ることで自然界への感謝と畏怖をあらわす。かつて椎葉村では、獲ったイノシシやシカを貴重なたんぱく源として食べることで自分たちの命をつないでいた。

一日出「狩猟儀礼をやめるのは簡単だけど、僕が伝承しなければ途絶えてしまう。ここで生きるからには昔の人たちが大切にしていたことを守ってつなげていかなければという使命感のようなものを持っています。焼畑を続けている椎葉勝さんも同じ気持ちじゃないかなあ。」

私たちは改めて勝さんを訪ねてみることにした。