EPISODE 1

玄界灘に浮かぶ、“実りの島”に上陸

大陸からの文化を中継した孤島は

特異な歴史を持つ「国境の島」

壱岐はやさしい島だ。

南北に約17km、東西に約15km。少し縦長で、深く大きな入江が海岸線に点在し、天然の良港を形成している。

島全体の標高が低く、平べったい島で、雄々しくそびえ立つ断崖絶壁も、人を拒むような深い山や険しい山道も見当たらない。岳ノ辻と呼ばれる島内の最高峰も、わずか200mちょっと。海風を遮るものがなく、島のどこにいても心地よい風が吹き抜けていく。

海の幸、山の幸の両方に恵まれ、豊かな食材が島の人たちをやさしくしている、そんな島だ。

福岡・博多港から高速船・ジェットフォイルに乗れば、最短1時間ほどで島に上陸できる。

しかし、壱岐は福岡でもなく、最も近い距離にある佐賀でもなく、長崎に属している。江戸時代までは平戸藩の領地だったためだ。このことも壱岐の食の歴史上、重要なポイントだと後に知ることになる。

それにも増して、壱岐の運命を大きく左右したのは、対馬と並んで壱岐が国境に位置していることにある。

九州北部と朝鮮半島の間に位置する壱岐は、日本と中国大陸との交流・交易の重要な中継地であった。太古の昔から文化や人が行き交い、13世紀にはモンゴル帝国軍が襲来した記録も残っている。

孤島は本土に比べて、昔からの文化や風習が色濃く残りやすい傾向にある。加えて、壱岐はその地理的特徴により独自の食文化が形成され、今に伝えられている可能性が高い。

第2弾となる「九州の食ふしぎ探検記」のフィールドは、“幻の食”への期待が高まる壱岐と定め、博多港からの高速船に乗った。

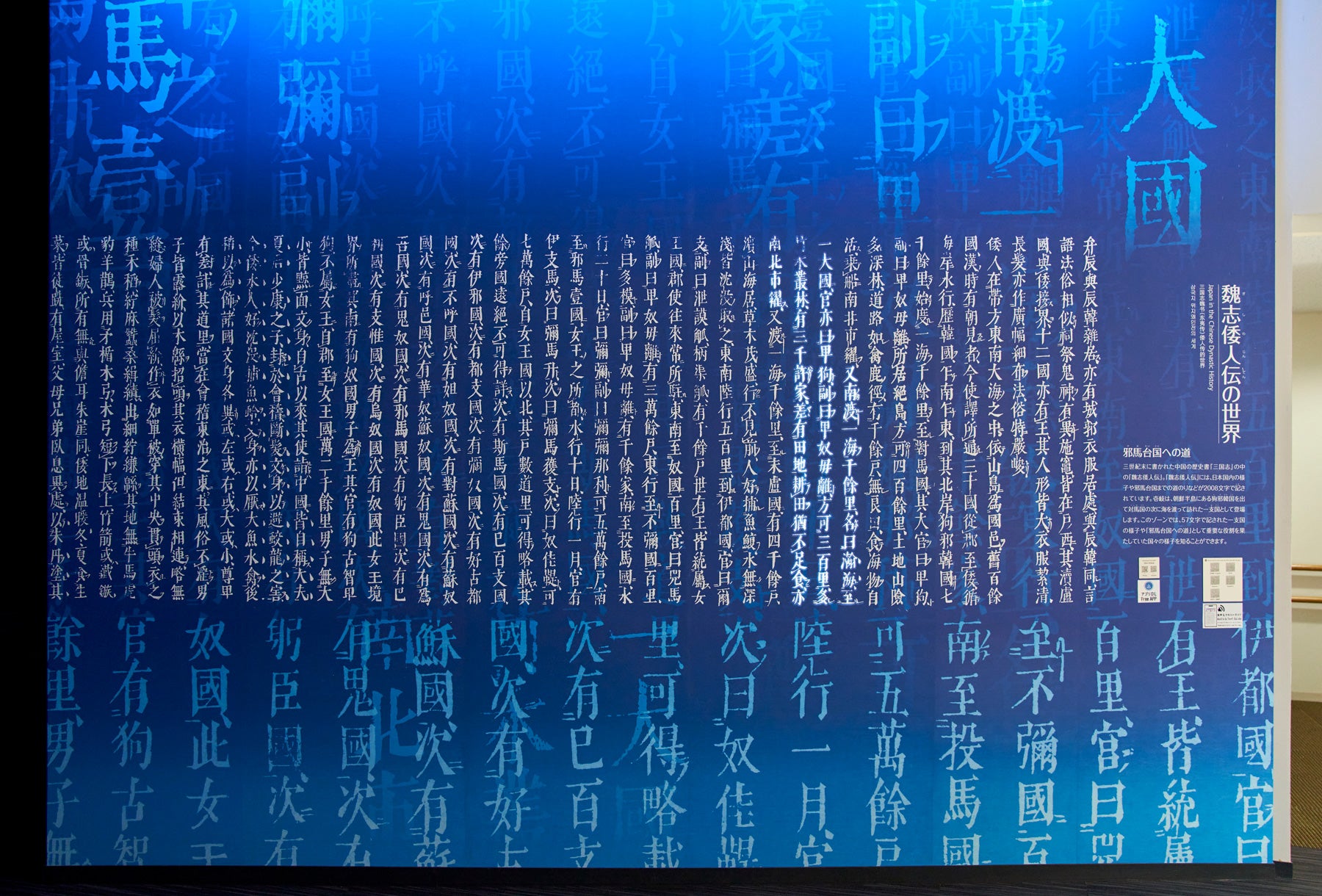

魏志倭人伝にも記されていた!

壱岐は食材に恵まれた“実りの島”

博多からの高速船で、郷ノ浦港という港に着いた。出迎えの人やレンタカー店のスタッフが乗船客を待ち構えている。特に夏場は、美しい海と砂浜を求めて、多くの観光客が訪れるという。

港周辺には多くの商店やホテルなどが建ち並び、想像以上の賑わいを見せている。それでありながら、島の自然と建物が適度なバランスで共存していて、“暮らしやすそうな島”というのが最初の印象だった。

私たちが最初に向かったのは「壱岐市立一支国(いきこく)博物館」。島の歴史を知るために、学芸員であり同館の副館長でもある河合恭典(かわい きょうすけ)さんを訪ねるためだ。

「一支国」とは、中国の歴史書『魏志倭人伝』に登場する弥生時代の日本の国の一つで、壱岐に王都があったとされている。この史実を聞いただけでも、想像と期待が高まる。

河合さんには、今回壱岐をテーマに取り上げるに当たって、事前にお話を聞いていた。物腰柔らかで、笑みを絶やさず、豊富な知識でこちらの知的好奇心を巧みに刺激してくれる河合さんの話に聞き入りながら、私たちの壱岐への期待はさらに高まっていく。

河合さんに、あらためて壱岐の食文化の特徴について聞いてみた。

河合「壱岐で豊富な海産物が採取されていたということは発掘調査資料などからもわかりますが、海の中においしい食べ物があることは縄文時代の人も当然知っていたでしょうね。それに加え、農作物の栽培にも恵まれた土地柄だったということが壱岐の特徴だと思います。このことは約2000年前の『魏志倭人伝』からも推測できます」

河合「壱岐は平坦な地形だったため、海で魚介を獲った人と、農村部で農作物を育てた人が物々交換をする際、その行き来がしやすかったのでしょう。これは江戸時代においてもそうでした。その結果、海の人も、山の人も新鮮なものを日々食べることができたんです。食に関しては非常に恵まれた場所だったと思います」

弥生時代より米、麦を

育んできた水と平野の存在

その恵まれた環境が、さらに発展したのが江戸時代。平戸藩の統治下に置かれたことがきっかけとなった。

元々、「一支国」の王都があった原の辻遺跡(はるのつじいせき)(国指定特別史跡)の周辺には平坦な土地と湿地帯が広がり、弥生時代から稲作が行われていた。さらに、島内のあちらこちらには、平戸藩の政策や島内有力者の開発事業などによって内湾の埋め立てや灌漑(かんがい)、開拓が進み、一大穀倉地帯が出現した。また、この平野に限らず島中で開墾が行われ、壱岐は実りの島となった。

河合「とはいっても、育てた米は年貢として藩に納めなければいけなかったので、島の人たちは年貢の対象外だった麦やそのほかの穀物をよく食べていたことでしょう…」

しかし、この環境が壱岐焼酎(麦焼酎)誕生の礎にもなるのだが、その話はまた後で。

河合さんは、壱岐の食を語る上で“水”と“潮風”もその特徴だと語る。

河合「壱岐は島のほとんどが玄武(げんぶ)岩でできており、これが天然のろ過装置になっています。地下には豊富で良質な地下水を抱えているわけです。また、島内には一年中潮風が吹き、ミネラルを運んでくる。いい水と豊富なミネラル。当然、農作物はおいしくなる。壱岐で作られた米は絶品ですよ」

過去の資料を調べても、壱岐で水不足や食糧不足に陥った記録はほとんど見つからないという。恵まれた自然環境と離島ゆえの交通利便の悪さという島事情が重なって、食料自給率は限りなく100%に近づいていった。

定番といえば「壱岐牛」や

「ひきとおし」だけど…

河合さんは、こうも続ける。

河合「料理という観点で見た場合、壱岐にはあまり手の込んだものはないような気がします。それだけ素材の質が高く、余計な調味料や手間が必要なかったということでしょう」

その「質の高い素材」が壱岐の食文化を語る上で、キーワードの一つとなることは間違いなさそうだ。今回はここ壱岐を探検記の舞台とし、食材や料理の中から5つをセレクトして「幻の食」を深掘りすることにしよう。まずは良質な素材を確認していくことから始める。

(壱岐牛)写真提供/壱岐市観光連盟

最初に思い浮かぶのは、人気の「壱岐牛」。壱岐生まれ、壱岐育ち。年間900頭ほどしか出荷されないという、まさに“幻の和牛”だ。鎌倉時代の文献にも『筑紫牛(壱岐牛のこと)に優ぐるものなし』と記されているなど、昔からその肉質への評価は高かったようだ。

また、「ひきとおし」という壱岐の郷土料理がある。鶏ガラスープで鶏肉や野菜を煮込んだおもてなし料理で、「お客様を座敷にお通ししてふるまう」というのがその名の由来だとか。味付けには各家庭のスタイルがあるようで、料理店における冬場の人気メニューであると同時に、今もなお家庭でよく食べられている「島食」でもある。〆にそうめんを入れるのが特徴だ。

河合さんや壱岐在住の文筆家である小坂章子(こさか あきこ)さんに取材前にも話を伺ったところ、気になるワードがあった。

「海女」と「海士」だ。いずれも“あま”と呼ぶが、どうやらそれぞれに異なる歴史と潜水のスタイルがあるらしい。漁獲量が激減している壱岐名物の「幻のうに」の存在も含めて、ここを深掘りしないわけにはいかない。

そして、前述のように恵まれた水と広大な平野、蒸留技術の伝来などの歴史に関わるのが「壱岐焼酎」。これも避けて通ることはできないだろう。

また、どこのスーパーに行ってもその存在感を発揮、現在も島民の食生活に欠かせないといわれる「壱州豆腐(いしゅうどうふ)」。昔から切り分ける前は重さ1kgであったというビッグサイズとその固さが特徴で、様々な料理にも使われているソウルフード。これも要チェックだ。

そして忘れてはいけないのが海の幸、多彩な海鮮。ぶりのわた(内臓)を日常的に食べる習慣があると聞き、「ぶりわた汁」なるものを追いかけることが決定。

さらに、前回の椎葉村で取り上げた「ずーしー(雑炊)」が、ここ壱岐にも特有の食文化として存在することを発見。迷わずセレクトすることに。(椎葉村のひえずーしーに関してはこちら)

これで5つのテーマが決定。次回以降、島の暮らしにお邪魔しながら探検を敢行。栄養価や健康面への影響もチェックしながら、やさしい島の、やさしい人たちよる、絶品料理や食材をリポートしていく。

今回も、おいしい探検になりそうだ。