「九州農家めし」

作り手だからこそ知るとっておきの話

尾崎さんの「魯山人風すき焼き」

1960年、宮崎県宮崎市生まれ。県外の高校を卒業後、宮崎県畜産試験場と和牛肥育農家の父親の元で畜産を学ぶ。1982年、22歳で派米研修生として渡米。1984年の帰国後は実家を継ぎ 、黒毛和牛100頭の牧畜を開始。2002年には独自に肥育したブランド牛「尾崎牛」の販売を始め、現在では1000頭を肥育し、53カ国に輸出している。

料理人や美食家も支持

宮崎の個人ブランド牛

宮崎の個人ブランド牛

アロマと余韻。尾崎牛を語る上で欠かすことのできない2つのキーワードです。口に含むとすっと消えていく脂身と、旨味がじわっと滲み出る赤身。噛む度に鼻の奥にまったりとした甘い香りが広がり、飲み込んだ後にも長く余韻が続くため、また恋しくなって喉が鳴る…。

尾崎牛とは、宮崎県宮崎市で尾崎宗春さんが育てる個人ブランドの黒毛和牛です。2000年の個人ブランド確立以来、国内の高級レストランの料理人や美食家たちから支持を集め、現在では国内のみならず世界53カ国(※)に輸出。霜降り文化になじみのない海外でも愛されています。

※2025年3月現在。

国内外で研鑽を積み

ブレンド模索に20 年

ブレンド模索に20 年

尾崎さんが“牛飼い”となったのは1984年。24歳の時でした。牛飼いなのに牛肉を食べる金銭的余裕のない実家が嫌で、公務員を目指して大阪の高校に進学。ところが都会に身を置いて改めて将来を考えた時、大好きな牛を楽しそうに世話していた父親の姿を思い出し、帰郷を決めます。

高校卒業後は宮崎県畜産試験場と父親の元で畜産の基礎を学び、1982年に農林水産省による派米農業研修制度を利用して渡米。現地の牧場で働いて貯めた賃金でネブラスカ州立大学に入学し、畜産遺伝学や繁殖生理学を学ぶとともに、与えられた50頭の牛で飼料が肉質に及ぼす影響を研究するなど、目指す“牛飼い”の像を固めていきました。

ブランドとは責任

クオリティーを守る

クオリティーを守る

尾崎さんの飼育は「自分で食べたいと思える肉を作ること」が大前提です。カルキ臭を嫌う牛のために、湧き水のある宮崎市大瀬町に牧場を移転。飼料は20年かけてオリジナルの配合にたどり着きました。抗生物質や防腐剤、成長ホルモンなどの薬剤は使わず、30カ月かけてゆっくりと牛を育てます。

「ブランドとは責任」と尾崎さんは語ります。ごまかしをせず、全力を尽くす。それが、自身の名を冠したブランド牛を出荷する者の矜持(きょうじ)である、と。

アロマと余韻を堪能

尾崎牛ならではのすき焼き

尾崎牛ならではのすき焼き

クオリティーや安全性を確かめるために毎日尾崎牛を食べるという尾崎さん。脂の融点の低い尾崎牛の旨味を逃すことなく、家庭でも作ることのできる料理を尋ねると「魯山人(ろさんじん)風すき焼き」との答え。稀代の美食家として知られる北大路魯山人が愛したと伝わる“だしに肉をくぐらせるしゃぶしゃぶ風のすき焼き”からヒントを得た、尾崎さんのオリジナル料理です。

尾崎牛の脂は24度と融点が低いため(※)、ぐつぐつ煮るのはタブー。温めた割下に薄切り肉をゆらりと泳がせ、溶いた生卵にくぐらせて頬張ると、唸るうまさを堪能できます。さあ、そのレシピをご紹介しましょう。

※一般的な牛肉の融点は40度前後といわれています。

九州農家めしレシピ

尾崎さんの

「魯山人風すき焼き」

尾崎さんが客人に振る舞うことも多いという「魯山人風すき焼き」。まずは肉、次に脂と旨味が溶け出た割下で野菜や豆腐を煮る流れ。すき焼きに砂糖を使わない魯山人にならって、割下の甘味は控えめに。すると、肉の甘みが生きてきます。尾崎牛のウェブサイトでは手頃な価格の切り落とし肉やミンチ肉も販売。カレーやハンバーグなどふだんのメニューに使うと、料理の味がランクアップします。

尾崎さんのおすすめ!

割下のざらめは、代わりに宮崎の地鶏料理専門店『小林 地鶏の里』が販売するオリジナル調味料「野菜(やせ)の素」を使うと、いっそうコクのある味わいに仕上がります。

材料

- ・尾崎牛薄切り肉:好きなだけ

- (肩ロース、もも)

- ・野菜:好きなだけ

- (春菊、白ネギ、白菜、椎茸など)

- ・卵:好きなだけ

- (一人1~2個目安)

- <割下>

- ・水:250cc

- ・みりん:250cc

- ・日本酒:250cc

- ・減塩醤油:250cc

- ・ざらめ:50~100g

つくりかた

- 1

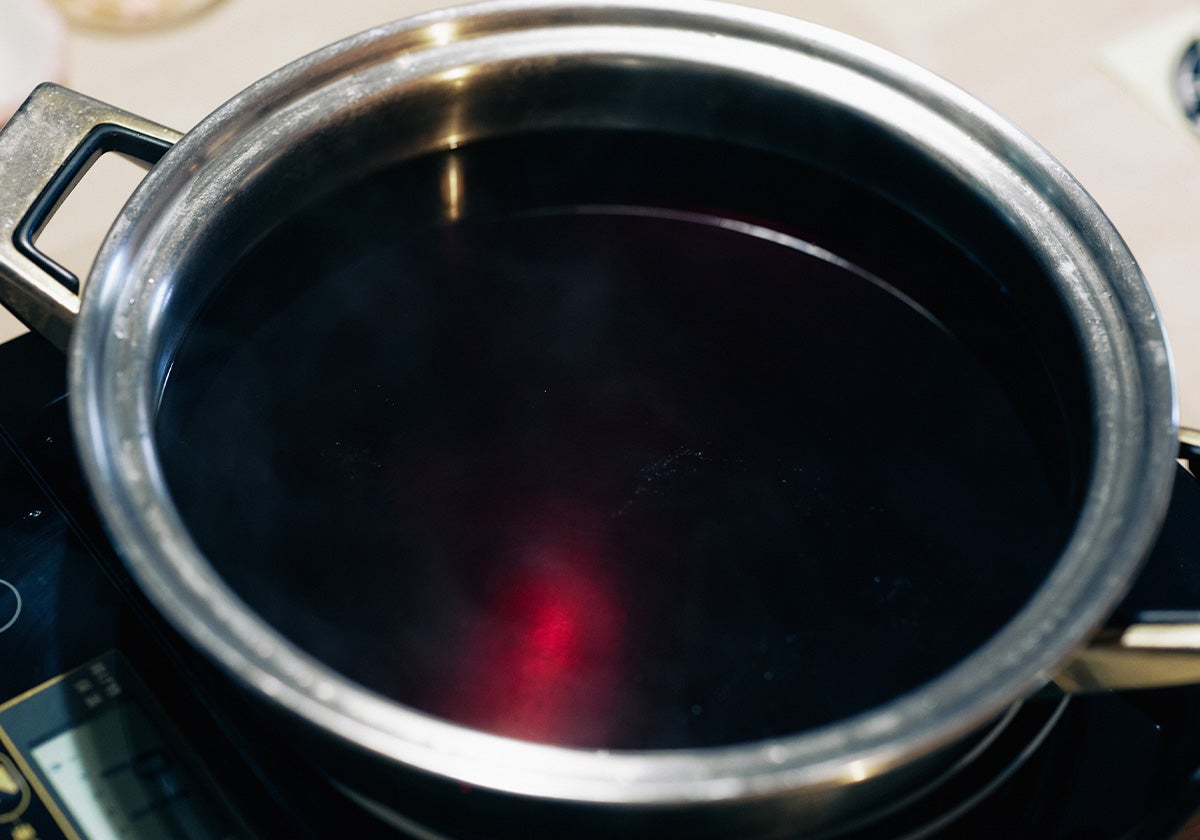

鍋に割下を入れて煮立たせ、アルコール分を飛ばす。

- 2

割下がゆらゆらとする程度に火を弱め、肉を泳がせる。

- 3

肉の色が変わり始めたら溶き卵にくぐらせて食べる。

- 4

割下に野菜や豆腐をどっさりと並べふたをする。

- 5

しんなりとするまで煮たら、溶き卵にくぐらせて食べる。

INFORMATION

- 株式会社牛肉商尾崎

- 住所: 宮崎市大字大瀬町3741-7電話:0985-30-3037https://www.ozaki-beef.com/