EPISODE 1

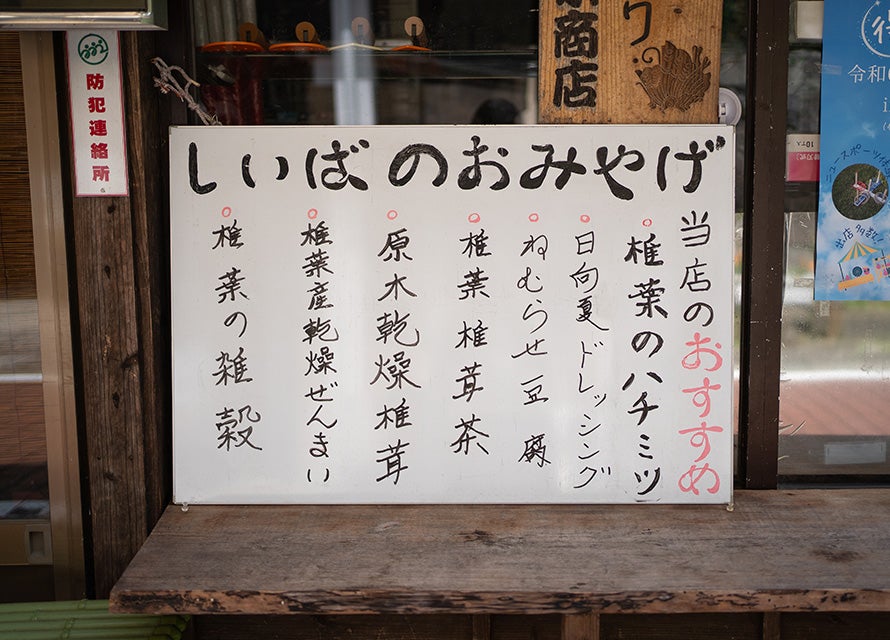

キーワードは焼畑? 九州の秘境・椎葉へ、いざ!

山深い九州脊梁(せきりょう) の

さらに奥の奥

火に焼かれ、生まれ変わる山を見た

暑い。暑すぎる。気象庁が「異常気象だと言える」と評した2024年の夏。猛暑日が連続した8月3日、午前10時に私たち編集部は深い山の中にいた。縄文時代から続くといわれる日本の伝統的な「焼畑(やきはた)農法」をこの目で見るためだ。

濁りのない青い空と、重なる山々の深く美しい緑のグラデーション。照りつける強い日差しに全身から汗がポタポタと垂れ、時に木立の中を抜けてくる心地よい風にふうっと息をつく。

途端、大地を抱くように根を張った大木の幹元で、初老の男性がとつとつと、でも言葉を噛みしめるように“唱え言葉”を始めた。

ーーーこのやぼに火を入れ申す。へびわくど虫けらども早々に立ちのきたまえ。山の神さま、火の神さま、どうぞ火の余らぬよう、また、焼け残りのないよう御守りやってたもり申せーーー

大股で登ろうとすると腿 (もも)と胸がぶつかってしまいそうな急斜面。そこに火が放たれ、 龍の背のような炎が山肌を這うように走っていく。

木々がバチバチと燃え、時折、竹が爆ぜる音が一帯に響き渡る。炎の熱と煙に体を包まれながら、ただ目の前の光景に息をのみ、シャッターを切る。

ここは、宮崎県・椎葉村。宮崎県と熊本県にまたがる九州脊梁山地のさらに奥の奥。日本三大秘境の一つとされ、平家落人伝説が残る地域。日本民俗学の草創期に柳田國男が記した書「後狩詞記 (のちのかりことばのき)」の舞台でもある。

上昇気流に乗って渦を巻きながら空へと昇っていく煙を見上げながら、私たちにとって初めての探検の地を、この椎葉村に決めた。

人間よりもシカやイノシシが多い?

九州のガラパゴス地域たる理由とは

九州脊梁山地は九州の尾根にあたり、国見岳や市房山など標高1700m級の山々が連なる深山幽谷の地。

その山地のほぼ中央に位置する椎葉村にはサルがいる。シカもいる。イノシシだっている。 村人たちは「人間よりもシカやイノシシたちの方が多い」と笑う。人口は2206人(令和6年11月現在)、総面積は約540平方キロメートルと広大で、私たちの計算が正しければ人口密度は1平方キロメートルあたり4.5人ということになる。

東京23区の人口密度は1平方kmあたり1万5000人ほど。だから、日本三代秘境に挙げられるのもうなずける。周囲は標高1600m前後の山々に囲まれ、面積の96%は山林。人々は谷間に点在する集落にギュッと固まって暮らしている。

さて、なぜここが“秘境”とされるのか。その理由を私たちなりに考えてみた。

1.村内に信号機は1箇所

2.村内にコンビニはない

3.辿り着くのが難しい場所がある

4.狩猟・採集の食文化が根強く残っている

5.日本で唯一、生活のための焼畑農業が残っている

3は“秘境感”の重要なファクターである。昔に建設された道路が今も使われていて、台風による崖崩れなど自然災害の影響を受けやすく、実際に取材している最中に何度も通行止めに遭遇した。

また、4と5に関しては“秘境”であるがゆえに残すことができているのではないかと推察され、それがさらに“秘境感”を高めている。村人全てではないが、今でも伝統的な作法で狩猟を行ったり、身近な山野草を採取するなどしている。

誤解を恐れずに言えば、椎葉村は九州のガラパゴス地域なのだ。ここにはきっと、まだ広く知られていない“ふしぎ”があるはず。

自然の循環に従った農法

「焼畑」が今も続く場所

まずは探検のヒントを得るために、有識者から話を聞く会を設けた。一人目は、冒頭の焼畑を継承する一家長である椎葉勝さん。勝さんによると椎葉村における焼畑の詳細はこうだ。

椎葉「全国的に見れば他にも焼畑をしている場所は21箇所あるけど、伝統的な方法で続けているのは椎葉村だけ。椎葉村でも昭和30年頃から焼畑を行う家は徐々に減って、ついにはうちだけになってしまいました。」

椎葉「焼畑は、森林を焼き、草木が燃えた後に残る灰を肥やしとして作物を栽培する農法です。1年目には多くの養分を必要とするそばの種をまき、2年目には稗(ひえ)または粟(あわ)を育てます。3年目には小豆、4年目は大豆と、土壌を肥やすマメ科の作物が続きます。」

椎葉「大豆の収穫を終えた畑は休ませる。それも20~30年という超長期間の休耕です。そして地力が回復し、森林が復活したところで再び焼畑をくり返す。農薬や肥料を使わずに土地の力だけで作物を育てるという、自然の循環に従った究極の農法だと思っています。」

速く多くが良しとされる現代社会で、こんなに気の長い農法が継承されているなんて。天候によって数日の誤差はあるとはいえ、基本的には毎年8月3日に山を焼く。

山の神に酒を捧げ、まじないに似た「火入れの唱え言葉」を発し、火を入れる。「種まきの唱え言葉」を発しながら種をまく。山は長い時間をかけて再生しながら、人々に食糧をもたらしていく。自然への敬意や畏怖、神への信仰が、この地には今も存在するのだ。

焼畑で育てる雑穀や山野草を食す!

山の暮らしは健康寿命に好影響?

勝さんの話を受け、世界中を旅して発酵文化の研究を続ける発酵デザイナーの小倉ヒラクさんは興奮気味に話す。

小倉「焼畑で育てる作物の順序は非常に興味深いですね!というのも、『日本書紀』の五穀の起源神話と似通っているのです。」

小倉「五穀の起源神話とは、月読尊(つくよみのみこと)に殺された保食神(うけもちのかみ)の死体から食物が発生したという話。頭に蚕が、二つの目には稲種が、二つの耳には粟、鼻には小豆、陰部には麦、尻には大豆が生じたとされています。(そば、)粟、小豆、大豆の順で種をまく焼畑と何か通じるものがあるのかもしれないと驚きました。」

中村学園大学名誉教授の太田英明先生は、椎葉村の食糧事情について見解を示してくれた。

太田「山の暮らしは健康に良い要素を多く含んでいます。焼畑の作物や山野草を中心とした低カロリーの食事と、山や畑での仕事による十分な運動。特に雑穀を中心とした食生活は、日本人の食のルーツといえるものです。」

太田「 焼畑作物の中でも、稗が主食として特に重要視されてきたという調査発表があります。稗はイネ科稗属の種子で、粟とともに古くから栽培されている穀物です。冷夏に強いことから荒涼作物として知られ、長い間わが国の主食穀物でした。昭和期の米(稲)の増産によって消費と栽培が減少しました。けれども、食物繊維やミネラルを多く含むことが分かり、整腸作用を中心に健康食品として見直されつつあります。」

なるほど、椎葉村を探検する上でのキーワードはやはり「焼畑」のようだ。話に聞くと、椎葉勝さんの母親で焼畑の継承者でもあった椎葉クニ子さんは99歳までお達者だったという。

もしかして椎葉村には健康寿命を伸ばすための秘密も隠れていたりして…?

椎葉村の人たちはどんな食事をして、どんな暮らしをしてきたのだろう。「焼畑」というキーワードを紐解くために、地元の食事を目で、舌で、確かめる探検をはじめよう。